西養寺を創建したのは源氏の流れを汲む葛見信親である。

信親は諸国を行脚していたが、蟹谷郷土山村に本願寺第八世蓮如上人が来ておられることを知り、お会いし弟子となり、名を善祐と改めた。文明三(1471)年の頃である。

徳川時代の初期、本願寺が東西に分かれ、東本願寺第十二世教如上人が北国下向の時、倉垣郷黒河村に新しく東本願寺派西養寺を創建した。

弟教祐をご門徒方が補佐し、西本願寺第十二世准如上人に申請し、元和九(1623)年11月21日、ご本尊を受け浄土真宗本願寺派西養寺の寺号を公称した。

– ABOUT –

お寺紹介

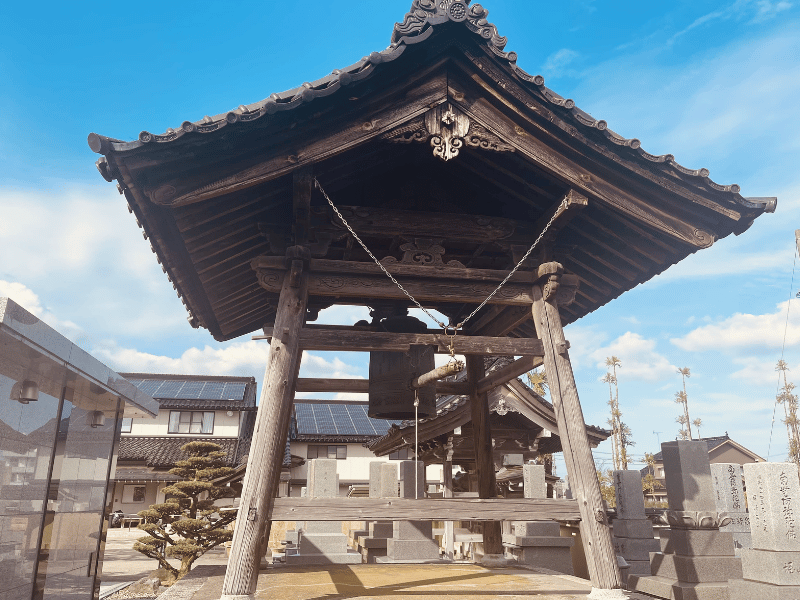

浄土真宗本願寺派 白藤山 西養寺

お寺について

– SECT –

– GREETING –

この度、西養寺はホームページを開設いたしました。

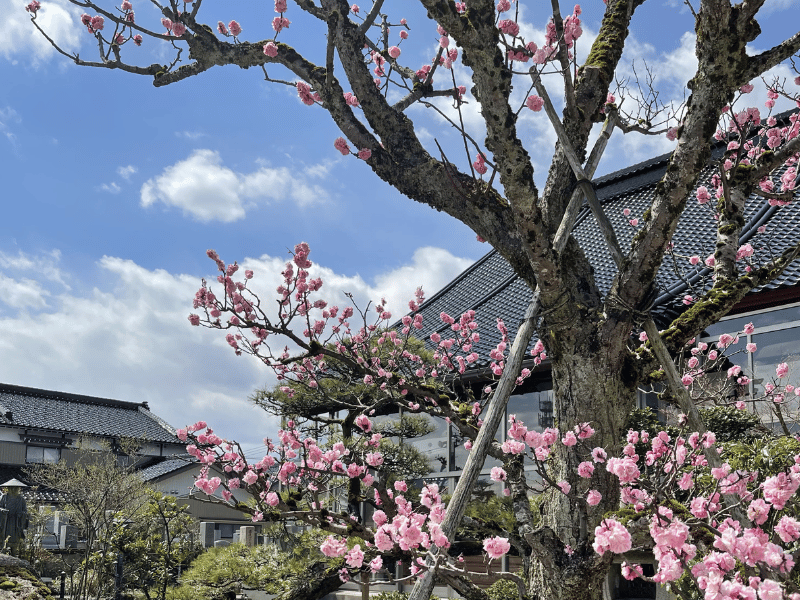

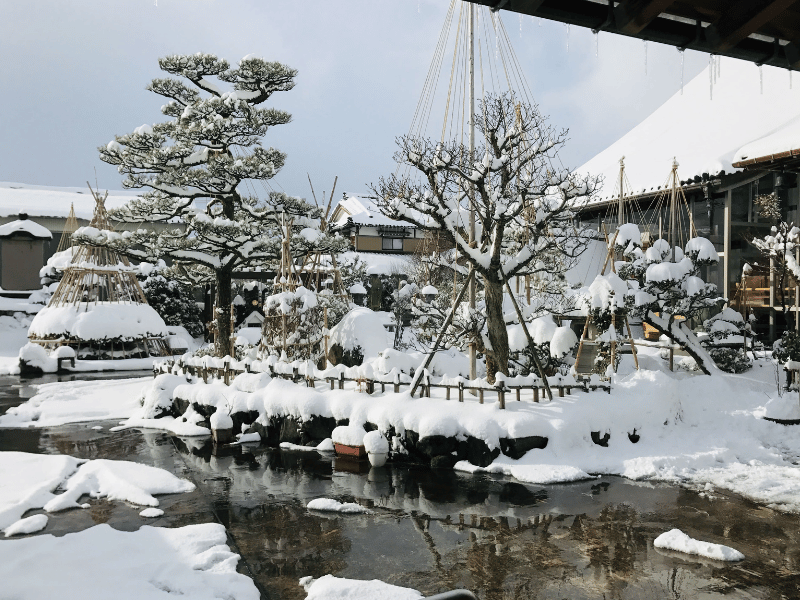

西養寺は、高岡の地で約550年にわたり、地域住民の皆様とともに歩んでまいりました。

このホームページを通じて、当寺の活動や法要のお知らせ、仏教に関する情報などを発信し、より多くの方々に西養寺を知っていただき、親しんでいただければ幸いです。

また、当ホームページでは、皆様からのご意見・ご質問もお待ちしております。お気軽にお問い合わせください。

今後とも、西養寺をよろしくお願いいたします。

”

村上 教文第17代住職

– INTRODUCTION –

施設紹介

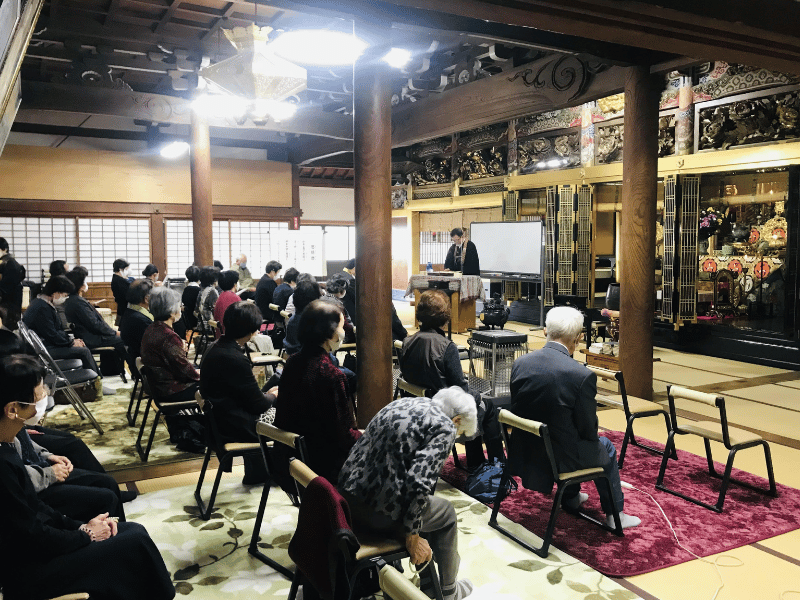

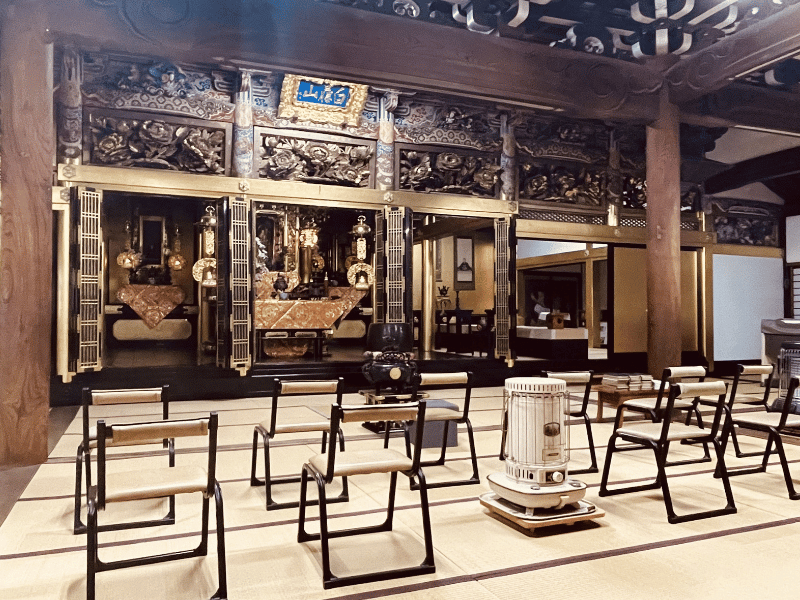

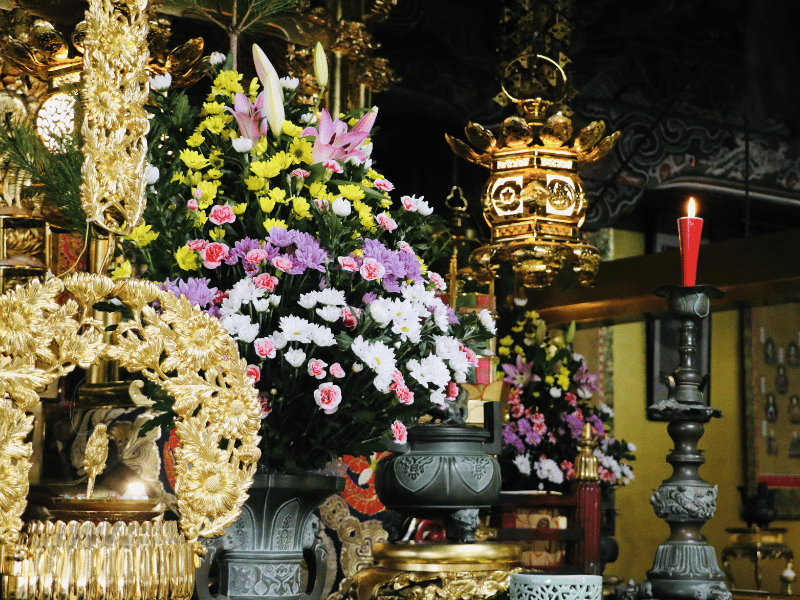

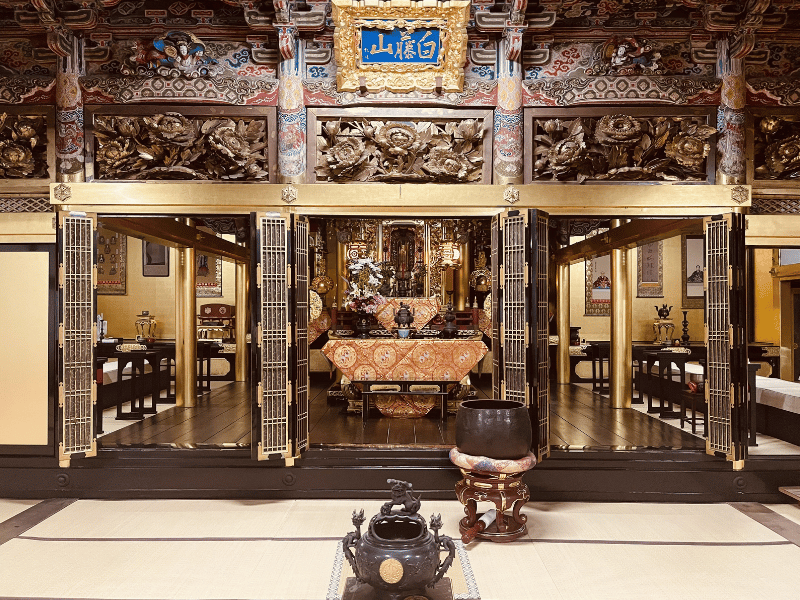

本堂

寺院において中心的な建物であり、ご本尊を安置する最も重要な場所です。

中央には阿弥陀様がお立ちくださってます。

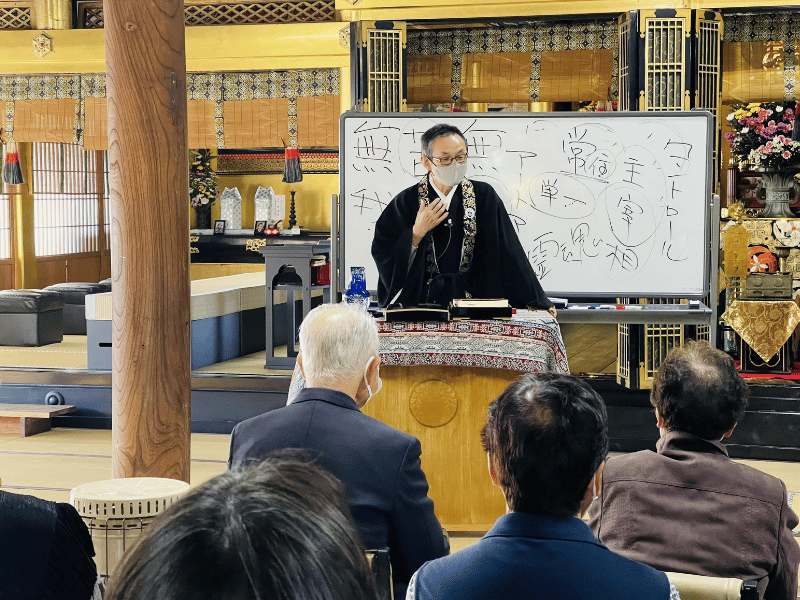

本堂は、僧侶が朝夕のお勤めを行い、法要や儀式を行う空間です。

また、ご門徒の方々が参拝する場でもあります。

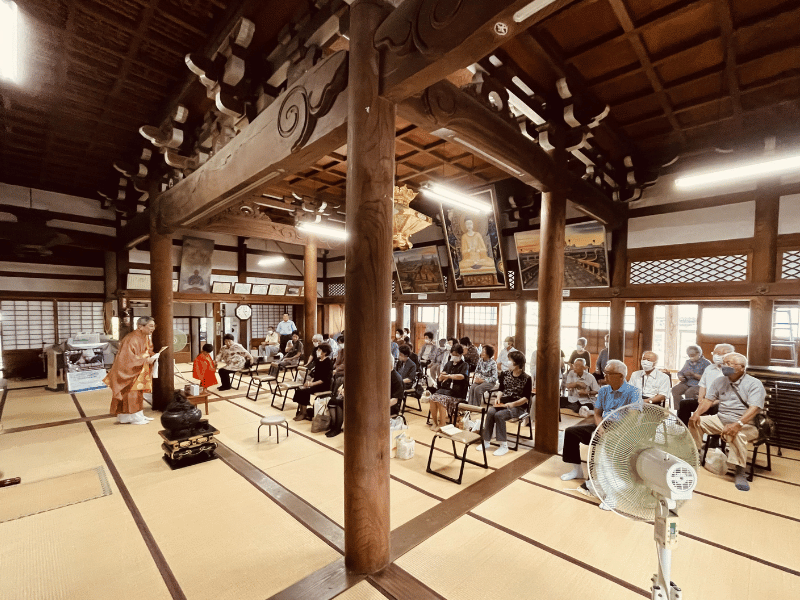

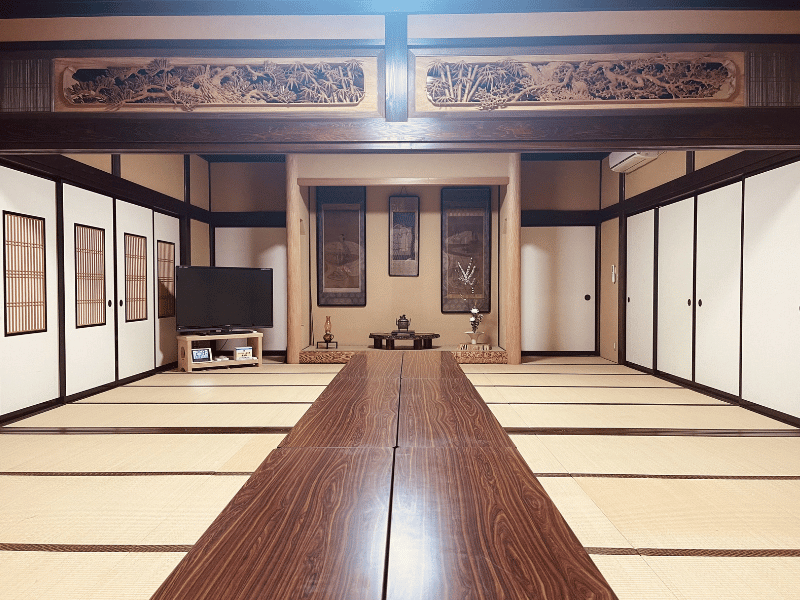

門信徒集会所

門信徒が集まり、親睦を深め、情報交換を行うための会場です。

法要後の会食や、各種行事、会議、研修会など、幅広い用途で利用されます。

西養寺では、ご門徒の皆様や近所にお住いの方が気軽に集える場所として、開放しています。

納骨堂(慈恩)

ご遺骨を安置し、お参りするためのお堂です。近年、少子高齢化や核家族化が進み、お墓の維持管理が困難になるケースが増えています。

納骨堂は、そのような方々にとって、お墓の代わりとして利用されています。

西養寺の納骨堂は、屋内にあり、冷暖房を完備しておりますので、天候に左右されることなく、いつでも快適にお参りいただけます。

合同墓(慈照)

複数の人のご遺骨を一緒に埋葬するお墓です。個別の区画を設けず、一つの場所にまとめて埋葬するため、費用を抑えることができます。

また、後継者がいない方や、お墓の維持管理が難しい方などにとっても、安心して利用できる埋葬方法です。

西養寺の合同墓は、散骨形式ではなく、骨壺を棚に安置する埋葬法となっており、ウォークイン形式のため多くの方々が利用できる空間となっています。

– HISTORY –

| 年号 | 住職代 | 住職名 | 沿革 |

|---|---|---|---|

| 1500年 | 初代 | 善祐 | 西養寺設立 |

| 1560年 | 二代目 | 教善 | |

| 1596年 | 三代目 | 教専 | 黒河西養寺開基 |

| 1683年 | 四代目 | 祐泉 | |

| 1664年 | 五代目 | 教祐 | |

| 1702年 | 六代目 | 教信 | |

| 1747年 | 七代目 | 教栄 | |

| 1776年 | 八代目 | 教順 | |

| 1779年 | 九代目 | 教円 | |

| 1828年 | 十代目 | 教信 | |

| 1838年 | 十一代目 | 教浄 | |

| 1891年 | 十二代目 | 教勇 | |

| 1890年 | 十三代目 | 志勇 | |

| 1942年 | 十四代目 | 教梁 | |

| 1995年 | 十五代目 | 教俊 | |

| 1987年 | 十六代目 | 喜昭 | |

| 十七代目 | 教文 |

– GALLERY –

– INFORMATION –

| 名称 | 浄土真宗本願寺派 白藤山 西養寺 |

|---|---|

| 住職 | 村上教文 |

| 所在地 | 富山県高岡市佐野1142 |

| 電話番号 | 0766-22-3566 |

| 地図 | |

| アクセス方法 |

◼︎車でお越しの方 ◼︎電車でお越しの方 |